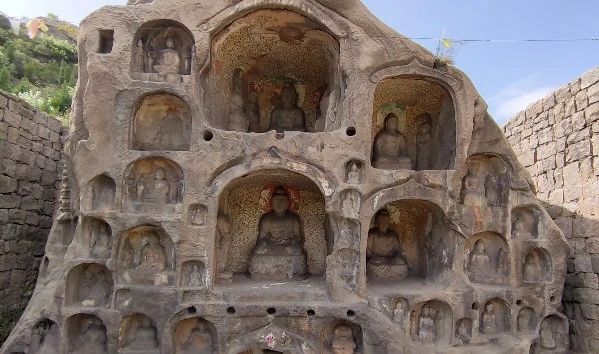

天龙山石窟李红摄

如果没有天龙佛首的回归,那一尊尊无首佛像,将是太原人心头永远的遗憾,更是一个时代的悲哀和民族的痛苦。好在,百年后飞龙在天,看见了沧桑巨变、盛世繁华,如今的天龙山,车水马龙,游客络绎不绝。因为佛首而黯淡的天龙山,又因佛首而繁华的天龙山,几乎就是太原2500多年建城史几度沉浮的缩影,如同攀爬天龙山蜿蜒起伏的公路一般,需要用历史和文化的大视野看待跌宕起伏的过往和波澜壮阔的现在。

“敕勒川,阴山下。天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。”

北魏永安三年(530),因为朝廷争斗和太原王尔朱荣的身败名裂,一代枭雄高欢获得了北方六镇的军政大权。随后,他就是哼着这首现在依然耳熟能详的民谣,携带蒙古草原的漫天黄沙赶往晋阳城,接管尔朱荣的地盘。他要将太原打造为北朝霸府,遥控指挥东魏朝廷,并以此为根基“重悬日月”,实现他一统中原的梦想。

这是一个充满战争和血腥的年代。以拓跋鲜卑所建的北魏为标志,在200多年漫长的时光里,北方各方势力犬牙交错,刀锋林立,家庭、族人甚至政权,在朝夕之间就可能遭遇灭顶之灾。汉朝时南匈奴南迁依附汉廷,在经历了数代更迭、与汉文化相互融合下,至北魏,逐渐分裂为匈奴、鲜卑、羯、羌、氐五大胡人部落,逐渐有了自己的政治主张和野心,开始相互间的倾轧和对汉民族政权的觊觎,最终导致汉族北方政权的崩溃和南北朝对立的局面。

高欢便是其中之一。他有马背民族的彪悍疯狂,可以策马驰骋纵横黄河两岸,扬鞭指向赤地千里,但又吸收了中原民族的文化教养,有着雄才治世、闻歌垂泪的双重性格。来到晋阳城后,高欢一方面节俭勤政,任人唯贤,有整治乱世的决心和勇气,另一方面,他在晋阳城周边走访山灵水秀之处,逃离官场和战乱,寻觅心灵存放之所。

作为战争的发动者,却对战争反省,这是北朝政权统治者特有的文化现象,有的人生逢乱世,无力改变社会和现状,转而寻找精神的遐想、灵魂的慰藉,并非消极遁世,而是不得已为之。

北朝时期佛教造像达到了东传以来的顶峰。昙曜在大同的云冈造像直接影响到了高欢,天龙山也就迎来了它艺术发展史上关键一人。东峰、西峰、香炉峰和柳跖沟,构成了天龙山的主体。因为大山阻隔,这里便成了世外桃源,潺潺流水,山花烂漫。

意外的发现让高欢欣喜异常,这里没有红尘万丈,没有马蹄声碎,只有鸟鸣深涧的清净安宁。明嘉靖年间的《太原县志》记载:“此山松柏青翠,林木葱茂,既有天然之生成,复有人工之修饰。胜境之佳,在环省诸山中实属罕见。”

一个阳光明媚的早晨,电光火石打破了这里的宁静,天龙山首座佛像露出他慈悲的面容。

天龙山石窟 李红摄

传统意义上的天龙山石窟指的是东、西峰之间南坡600米走廊上25间洞窟的500余尊佛像以及包括藻井、壁画、飞天人物在内的1144幅画像。天龙山佛像具有极高的艺术价值,无论是佛像眉目神态还是体型举止,包括飞天壁画的柔美线条、巧夺天工的藻井营造,都显现出那个时代高超的艺术风格,成为中原石刻艺术的典范和代表。

此后700年间,历经北齐、隋、唐、明,历朝历代的工匠们以虔诚心态完成了一座座精美艺术品传世。现代人在这里可以看到历史的切片和沉淀,当佛造像随着时代推移而逐渐丰满、栩栩如生的时候,才发现这些早已与太原西山融为一体。

瓦窑村石窟

交城县岭底石窟

西山是一个广义概念,天龙山外,马鸣山、悬瓮山、龙山、方山、蒙山、太山、庙前山、崛围山、耄仁山、暮云山,依次向北巍峨起伏,都属于太原西山范畴。当然,除了声名鹊起的天龙山石窟外,蒙山石窟、龙山石窟以及姑姑洞石窟、石门寺石窟、瓦窑村石窟、悬瓮寺石窟,或者再稍微远些的交城县岭底石窟、文水峪口村石窟构成了整个西山石窟群,其中蒙山大佛、童子寺大佛等摩崖石刻早已蜚声海内外。

清徐香岩寺

视野不能局限于天龙山一景一地,还得投向叠翠生烟的莽莽西山,在吕梁山麓雄浑厚重中寻找涤荡尘埃的心灵慰藉。西山寺院大多数都隐藏在西山的密林深处,即便历经战火风霜,留存到现在的西山寺院都极其可观。从清徐香岩寺开始,途经蒙山开化寺、太山龙泉寺,西至童子寺、虎狼寺,北至多福寺、耄仁寺和阳曲不二寺。这还仅仅是进入县级以上级别的文物保护单位,尚不包括散落西山深处各个村庄规模不等、大小不一的观音殿、龙王庙等。

同西方宗教建筑在繁华闹市修建地标不同,曲径通幽是中国传统的建筑美学。中国的寺院大多建造在深山幽谷中,即便是道教,也把道观建在远离尘世的高山之巅,所谓天人合一。但无论寺院还是道观,并没有建筑寻求高度的震撼,而是与周边的环境融为一体,或依山而建,或傍水而居,这为西山的自然秀色增加了人文的厚重和哲思的光芒。

物换星移,沧桑变化,西山石窟群代表着文明的延续和传承,代表着智慧的发散。

人文自信的深度内敛,有着永恒魅力。对此留余想,超然离俗尘,漫步西山,听松涛阵阵,看绿影摇摇。这种恬淡而自由的心情,需要在西山反复寻找和耐心观赏,从不同角度发现恬淡自然之美,从浩荡典籍寻找精神力量的所在,尤其对那尊微笑着的佛首。