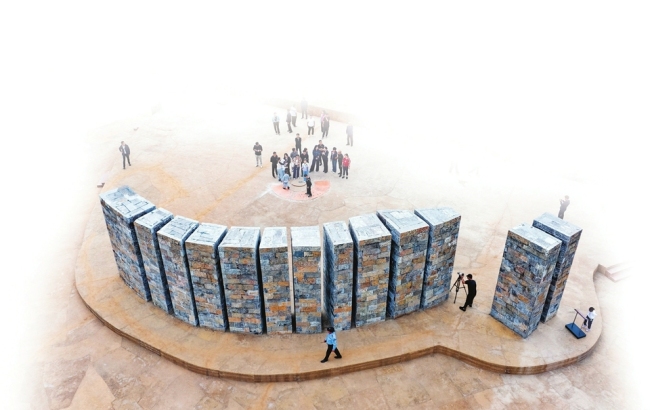

游人在襄汾县陶寺国家考古遗址公园内参观游览,近距离了解陶寺遗址考古发掘成果。李现俊摄

大同市云冈石窟景区内,游客们踏雨游览,观赏世界文化遗产之美。金玉敏摄(图片除署名外均由山西日报通讯员摄)

党的十八大以来,习近平总书记先后五次莅晋考察,寄予山西坚定文化自信、加强文化建设的殷切期望。省委、省政府始终牢记嘱托,加快实施文化强省战略,在系统保护、活态传承、创新发展和人才培养上协同发力,扎实推动三晋优秀传统文化实现创造性转化、创新性发展。如今,三晋大地上文化遗产保护利用效能显著增强、非遗传承活力持续迸发、文化创新生态日益优化,全省上下正以保护与发展并重、传统与现代交融的生动实践,奋力书写中华优秀传统文化传承发展的崭新篇章。

让三晋文脉在传承中生生不息

如何守护中华民族的根与魂,如何让悠久灿烂的中华文明焕发时代光彩,这是摆在我们面前的深刻的历史之问、时代之问。习近平总书记指出:“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。”这一重要论述指明了前进方向。对历史文化资源富集的山西而言,推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展,融入现代生活,引领时代风尚,责任重大、使命光荣。

筑牢制度根基,是优秀传统文化赓续传承的前提。文化的传承并非将遗产束之高阁,而是要让其在有效的保护机制下获得延续与再生的能力。从定向培养“文物全科生”为基层文保注入青春力量,到创新利用政府债券抢救性保护数以万计的“低级别”不可移动文物;从云冈石窟通过数字化、3D打印、联合培养等“云冈范式”实现世界文化遗产的永续传承与活化共享,到构建覆盖全域的历史文化保护评估体系,对名城、街区进行“深度体检”——山西的实践表明,这一系列体制机制创新筑牢了文物安全的底线,也为传统文化融入现代生活提供了坚实的物质载体和制度保障。

创新推动“活态传承”,是优秀传统文化融入当下的关键路径。优秀传统文化唯有与时代同频共振,才能真正具有生命力。我省准确把握住了“活态传承”这一关键,让非遗技艺、老字号、博物馆、节庆活动成为连接过去与现在的桥梁。乾和祥茶庄的“非遗+”模式、平遥立体化的非遗传习网络,让古老的茶香与漆艺伸手可触;“非遗+旅游”的深度融合,使上党梆子的唱腔回荡在景区;剪纸、漆器制作的体验丰富着漫漫旅程,文化在互动中实现传播与增值。“博物馆之城”的建设,将历史场景编织进城市公共空间,打破了传统文化与现代生活的壁垒,使其从“遗产”变为可感知、可参与、可消费的生活体验。

文化传承的深层意义,在于实现精神滋养与价值认同。推动优秀传统文化融入生活的最终目的,是丰富人们的精神世界,增强文化认同与民族自信。无论是让古老戏曲焕发青春魅力,还是在孩子们心中播下中医智慧与健康理念的种子,抑或是深入挖掘并创新表达历史文化资源,提供历史的镜鉴与精神的滋养,其核心都在于让文化的价值内化于心、外化于行。当传统村落的美学价值被影像记录并广泛传播,当外国友人通过新媒体视频体验山西非遗,优秀传统文化不仅塑造着本地人的身份认同与乡愁记忆,也向世界讲述着鲜活的中国故事。持续推动优秀传统文化融入生活,是一项系统工程。它需要保护与发展的并重,需要传承与创新的结合,需要政府、学界、市场与社会的协同发力。其成功的标志,不仅是文物得到了妥善保护,非遗有了传承人,更是文化元素自然地流淌在城市的街巷、乡村的田野,浸润在百姓的日常起居、行为方式和价值观念之中。

当下,山西正踏着砥砺奋进、铿锵有力的步履,奋力推进收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字活化传承,奏响中华文明生生不息、绵延永续的动人乐章。

(康少琼)

制度创新激活文化传承生命力

近年来,我省通过一系列体制机制创新,为进一步传承优秀传统文化筑牢根基。

文物保护传承,关键在人。为破解“缺人”这一难题,山西省文物局会同山西大学联合开展文物全科人才培养计划,计划用5年时间为基层定向培养600名文物全科人才。“真正看到这些精美的佛像和雕刻时,内心充满了激情,我们希望通过自己的努力保护好山西文物!”在第四次全国文物普查中,山西大学文物全科专业的学生们积极投身各地普查工作,在实践中进一步加深了对文物的热爱。

2022年以来,我省先后发布出台《关于利用政府一般债券全面加强低级别不可移动文物保护的通知》《山西省低级别文物保护规划(2025—2035年)》《山西省支持新时代文物事业高质量发展的若干措施》《山西省文物保护条例》等一系列政策法规,为文物保护提供了政策保障。

在省住房和城乡建设厅“市、县自评+省级评估”的多层级评估机制中,通过对全省所有历史文化名城、街区进行常态化“深度体检”,推动形成“评估—反馈—整改—核查”全流程闭环。历史文化街区的民生改善、非遗技艺的活态传承、古城业态的创新培育,进一步助推文化遗产与现代生活深度融合。

我省被誉为“戏曲的摇篮”,现存38个戏曲剧种,数量全国居首。近年来,我省不断完善地方戏曲保护传承工作体系,在全国率先制定实施了《山西省濒危戏曲剧种抢救工程工作方案》,每年统筹2200万元,购买全省31个稀有剧种的公益性演出服务,扶持力度全国居前。

“手抬高三分,眼神要跟着指尖走!”在太原市晋剧艺术研究院人才培训基地,该院院长、著名晋剧表演艺术家谢涛正在手把手指导青年演员。近年来,该院积极破除晋剧艺术人才断层和传承困境,创新构建“院校+基地+剧院”三位一体人才培养体系,有效缩短了晋剧学员的成才周期。

2021年以来,晋城市上党梆子剧院陈素琴、山西省晋剧院金小毅分别被文化和旅游部授予“新时代中国戏剧(旦行)领军人才”“新时代中国戏剧(净行)领军人才”称号;梁静以蒲剧《精卫填海》荣获第32届中国戏剧梅花奖,至此我省先后有47人、51次摘得梅花奖;董晓云等8人(9次)被文化和旅游部授予“传承英才”荣誉,是我省戏曲表演传承有序、人才辈出良好态势的真实写照。

2023年,省卫生健康委员会等7部门印发《山西省中医药文化弘扬工程行动方案》,提出“丰富中医药文化教育校园活动”,将“中医药文化进校园”列为中医药强省建设的重要组成部分。自活动开展以来,宣传海报覆盖全省11个市、400多所学校;在近40个县(市、区)开展“中医药文化进校园”启动仪式,已建设4所“中医药文化建设基地校”,中医药知识得到进一步普及和传承,中华优秀传统文化在青少年儿童心中生根发芽。

此外,近年来我省通过节庆主题活动、系列专题研讨等形式,深入研究和广泛传播尧舜德孝文化所倡导的“公德孝敬”,关公文化所弘扬的“忠义、仁勇、诚信”,能吏廉政文化以及晋商诚信文化,进一步在三晋大地上焕发出新的时代价值。

活态传承拓展文旅发展空间

今年国庆中秋假期,不少年轻游客在社交平台上分享了太原旅行的特别体验;在中华老字号乾和祥茶庄,一边品味清香四溢的“杯杯茶”,一边欣赏店员娴熟的传统茶叶包装技艺;在平遥现代工程技术学校的推光漆器传习所内,漆艺教师正手把手指导来自北京的研学少年:“用手顺着一个方向推磨,直到掌心发热,漆面才能光亮如镜,温润如玉。”

这一幕幕,正是山西非遗活态传承的生动缩影。

立足文化遗产基底,山西以非遗活态传承激活传统,借博物馆集群延伸历史遗迹场景,用节庆文旅融合产业,在遗存活化与产业协同中实现文旅共振,让古老文明焕发现代活力。

山西非遗,如今正以活色生香的姿态融入现代生活。乾和祥茶庄不仅通过“非遗+”模式,创新研发“茉莉桑叶茶”“杯杯茶”,更依托茶博物馆开展研学、书会和国际文化交流,让百年茶香飘得更远。平遥则构建起立体化的非遗传播体系,除非遗展览馆外,还设立了推光漆器、木版年画、面塑等20余个传习所和工作室,通过丰富的研学活动让非遗“触手可及”。

我省目前已培育53个非遗旅游体验场所,其中19个已发展为成熟的企业文化园区。通过将上党梆子、高台花鼓等非遗代表性项目引入景区,开展剪纸、漆器制作等体验活动,开发文创产品与主题旅游线路,实现了“非遗+旅游”的深度融合,既提升了游客体验,也增强了文化传播力。

这份亮眼成绩单,离不开高水平的智库支撑。2023年3月,在省委宣传部指导下,省文旅厅与山西大学共建山西非遗研究院,打造“政产学研用”一体化平台,不仅推出了《山西非遗蓝皮书:山西非物质文化遗产保护发展报告(2022—2023)》等重要成果,还连续三年举办“非遗正青春”演说大赛,将非遗深度融入高校教育。目前,山西已拥有182项国家级非物质文化遗产代表性项目和198名国家级非遗代表性传承人,数量居全国第三,非遗活态传承工作呈现新气象。

博物馆同样是优秀传统文化传承的重要载体。

在太原,一座座博物馆正成为城市的“文化客厅”。在《太原市“博物馆之城”建设总体规划》指引下,唱经楼、关帝庙等10余处府城文物修缮开放,变身“小而美”的城市会客厅;北齐壁画博物馆、晋阳古城考古博物馆相继建成;太原市博物馆、晋祠博物馆跻身国家一级馆。据统计,太原现有各级各类博物馆106座,平均每5.1万人拥有一座博物馆,“到博物馆打卡”已成为市民文化生活新时尚。

在襄汾,新揭牌的陶寺国家考古遗址公园让距今4300年至3900年的文明密码从地下“走”到眼前。一位当地游客感慨:“看着公园牌匾亮起,满心自豪。”这座新石器晚期聚落遗址,正以其宏大的都城规制、精妙的天文智慧,向世人展示着中华文明的源远流长。

特别值得一提的是,山西文学博物馆、金融历史文化博物馆等特色场馆,通过“类博物馆”“行业特色展”等形式,将文化遗产送进社区、校园,让群众在家门口就能触摸历史脉动。

特色鲜明的节庆活动,则展示了蓬勃的地域文化活力。

大同云冈文化旅游季,通过“东南有好戏”戏剧节、黄花啤酒节、2025中国非遗面食大会等系列活动,持续展示非遗魅力;右玉县借西口风情旅游系列活动,打造赛马、写生、足球等多元业态;武乡八路军文化旅游节已连续举办十三届,通过《太行山上》等演出再现抗战英雄故事;晋城太行山文化旅游节融合了文化惠民、旅游康养等内容,助力高水平文旅康养集聚区建设,形成了文旅产业发展新格局。

创新表达彰显历史文化价值

我省深入挖掘历史文化资源、创新文化表达方式,让三晋文化在新时代焕发出了更加璀璨夺目的光彩。

今年1月,山西博物院开年大展“变局——春秋时期的晋与秦”正式启幕。展览汇集精品文物200余组,通过晋、秦两国的崛起与互动,展现了春秋时期的历史脉络与格局变迁,以文物诠释中国精神。该展览荣获2025年度国家文物局、中央网信办“博物馆里读中国——弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”重点推介项目。作为山西博物院“晋国”系列展览的第二部,该展览不仅是一次文化的盛宴,更是一次博物馆展陈从“文物”向“叙事”跨越的现代表达典范,为全省乃至全国的文物活态传承提供了生动样本。

在方志领域,针对旧志文献散佚、解读困难的现状,省委党史研究院组织专家团队,抢救性修复了成化、嘉靖等多部《山西通志》,点校出版了一系列旧志文献。同时,围绕廉政文化、历史地理等主题开展深入研究,推出了《两袖清风》《山西历史地名词典》等成果,并指导基层挖掘方志资源,为地理标志产品等提供历史依据,让沉睡的典籍焕发时代生机。

对汉语言文化的深度挖掘同样硕果累累。历时三十年前期准备、十年精心编纂,由著名语言学家温端政先生主编、山西省社会科学院组织编纂的《语海》正式面世。这部分六册、1170余万字的巨著,收录历代成语、谚语、歇后语等近9万条,体例严谨,例证翔实,充分展现了汉语的丰富内涵与汉文化的独特魅力。《语海》以生动的表述和丰富的内涵,被誉为一部“可以读的辞书”。

文明的传承与互鉴,离不开创新的表达。山西广播电视台等单位推出的《首席体验官》《我是传承人》《屋檐上的文脉》等系列视频,以独特的山西视角和新媒体语言,通过让外国友人体验非遗、青年传承人讲述故事、展现古建美学等方式,向世界生动阐释了蕴含中国智慧的发展成果与优秀文化,有效推动三晋文化高质量对外传播和走向世界。

山西的文化底蕴,亦鲜活地存在于广袤的乡野之间。作为北方汉民族地区传统村落数量最多、风貌最完整、集聚度最高的省份,山西拥有619个中国传统村落和111个中国历史文化名镇名村,堪称中华农耕文明的“活态基因库”。山西经济日报社自2022年起,启动了“中国历史文化名镇名村·中国传统村落”系列拍摄。三年来,已完成近50个传统村落的影像记录,留住记忆与乡愁,改变了外界对山西“唯煤、唯醋”的刻板印象。该项目凭借“在传统村落里探寻三晋文脉”入选2024“正能量澎湃大流量”网络传播经验专业类十大优秀案例。

从夯实人才根基到创新活态传承,从推动文旅深度融合到构建现代传播体系,山西正以高度的文化自觉与时代担当,将厚重的历史文脉转化为高质量发展的持久动力。行走在三晋大地,古老文明与现代生活相融共生,文化之光正照亮前行之路,一幅更具魅力、充满活力的文化山西画卷,正在新时代徐徐展开。

(康少琼)

特写1

太原市晋剧艺术研究院

从后继乏人到青蓝相继

“这部戏老中青同台,场场惊艳,个个精彩,值得我们期待。”

10月9日、10日晚,《庄周试妻》竞逐第十八届文华奖的两场演出好评如潮。谢幕后,主演任舒静、白玲、王萍等一众青年演员被戏迷围着合影、签名,迎来属于“90后”晋剧人的高光时刻。

2020年7月20日,太原市晋剧艺术研究院与吕梁市艺校合作共建培训基地,首期招募61名学员,由此拉开“育苗”序幕。

5年来,已有160余名学员在此实现登上晋剧舞台的梦想。

培训基地负责人刘国吻告诉记者:“针对戏曲专业的教学特点,我们推出普遍培养、重点提高、以戏促功的培训理念,针对孩子们的实际情况开设课程,并分行当、分角色、分专业进行系统性授课。”

太原市晋剧艺术研究院有效破解传统戏曲“师带徒”单一传承局限,创新打造出剧院+基地+院校“一体两翼”教学培养模式,不仅储备了后备力量,而且“育苗”思路大开。

太原市晋剧艺术研究院院长谢涛说:“我们连续五年开展了全员专业能力评估,建构了涵盖‘基本功—身段组合—折子戏—创作分享—专家讲座’的考核体系,使得青年演员在唱腔规范度、身段表现力、角色塑造层次等核心指标上实现跨越式提升。”

2024年,培训基地升级成为青年团,这群曾经在山沟里绕着戏台跑的孩子,终于站在了省城的大舞台上,并迅速成为晋剧舞台上的一支生力军。

此后,《满床笏》《三关点帅》《齐王拉马》《烂柯山下》等晋剧经典有了青春版,《凤台关》《雁荡山》《教子》等20余部精彩折子戏也迎来“青春风暴”。

今年正月以来,青年团赴晋中、忻州、吕梁等地进行商业演出,截至5月16日,青年团已商业演出93场,全年预计商业演出250场。此外,青年团部分演员还参加了第三届尼泊尔国际戏剧节,成为中华文化对外传播的一次成功实践。“我们积极探索创、演、研三位一体的剧院发展模式,逐步打造‘剧院+剧场’的演艺新业态,也计划为青年人才安排行当专场汇报演出,表现优秀的演员将有机会举办个人专场演出。”对晋剧传承与发展充满希望的谢涛如是说。

(范珉菲)

特写2

乾和祥茶庄类博物馆

“老字号”焕发数字“新活力”

10月24日下午,太原钟楼街乾和祥茶庄类博物馆内茶香袅袅,一场由三晋文化研究会组织的非遗调研活动刚刚结束。展厅内仍留存着热烈讨论的余温——有人轻抚民国茶桶的木纹细细端详,有人在青铜茶秤前认真记录刻度,还有人在多媒体展台前反复观看茉莉花茶融萃技艺的演示流程。

“馆里100余件展品,一半是茶庄百年间留存的珍品,另一半是我花20来年时间收集而来。”乾和祥茶庄经理张俐丽指着展柜中的镇馆之宝介绍,“这面刻有‘陆羽赞美’的木质玻璃座镜,是1900年慈禧太后西迁途经太原时赏赐的,正是它串联起乾和祥从‘谦和马店’到百年茶庄的渊源脉络。”

创立于1918年的乾和祥,是山西唯一经营茶叶的“中华老字号”。2018年,张俐丽主导打造的类博物馆正式开放,延续了“要卖茶,三分雅”的百年店训。馆内中式装修风格与晋派院落韵味相融,“茶”字红灯笼悬于梁上,雅致木质桌椅错落摆放,既保留了老茶庄的古朴气息,又通过现代展陈设计,让老物件“活”了起来。今年6月,凭借类博物馆对非遗技艺的活化展示,乾和祥获评全省非遗与旅游融合优秀实践地典型案例。

类博物馆中央的多媒体展区格外引人注目。屏幕上动态演示着茉莉花茶融萃技艺的每个环节:评茶师手持竹制茶盘,反复摇动分拣茶叶;依据审评结果手写“配方”,按比例抓取不同产区的花茶原料;双手伸入茶堆底部,将茶叶向上托起、从指缝间滑落,反复翻拌直至均匀融合。

“原来一杯茉莉花茶要经过这么多精细的步骤。”正在操作互动屏的大学生王萌感慨道。“这就是我们的融萃技艺精髓,需根据山西水质特点精准调配。”张俐丽轻触屏幕,画面定格在拼配环节,“以往这门技艺全靠口传心授,如今通过数字化展示,每个步骤都直观可见,目的是让非遗技艺更好地传承下去。”

与茶叶打交道40余年的张俐丽,始终保持着年末留存茶样的习惯,将茶叶的形、色、香深刻记忆,作为来年拼配的标准。“融萃技艺的关键在于取长补短,融汇出最适合北方口感的‘晋味道茶’。”

(李婷婷)

特写3

山西非遗研究院

从“单打独斗”到“智库联动”

“下一站,平遥古城站。”电子音响起,舞台上,分饰戏曲社学生与旅行团导游的四名学生,带领台下观众走进三日晋剧文化之旅:平遥站讲述晋商与晋剧的百年渊源,太原站聚焦晋剧技艺的传承,忻州站利用科技活化晋剧——这是不久前,山西非遗研究院创新开展的“非遗正青春”活动中的一场表演,山西大学文学院的年轻团队正以年轻人喜闻乐见的方式为晋剧注入新活力。

2023年3月,在省委宣传部指导下,省文化和旅游厅与山西大学共建的山西非遗研究院正式成立,以“智汇非遗,赋能山西”为核心理念,立足山西非遗资源特色,打造集保护、研究、活化于一体的智库平台,构建起非遗保护与创新的良性生态。山西非遗研究院执行院长卫才华教授介绍,非遗研究院需要联动政府、高校、文化机构,打破壁垒、形成合力,打造“政产学研用”一体化平台,实现资源聚合与政策协同,让我省非遗代表性项目从“被抢救”走向“自造血”。以《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》等政策为指引,非遗研究院推出《山西非遗蓝皮书:山西非物质文化遗产保护发展报告(2022—2023)》。这不仅是山西首部非遗年度蓝皮书,也成为非遗研究院的标志性成果。

今年4月,非遗研究院依托山西大学多学科优势,成功获批全国首个非物质文化遗产学交叉学科博士点,通过构建涵盖晋剧艺术、形意拳、古代壁画等非遗技艺以及黄河流域神话传说等民间文学的多领域课程体系,填补了非遗高端人才培养的学科空白,为行业发展输送专业力量。

非遗研究院连续三年举办山西省大学生“非遗正青春”演说大赛,在今年的赛事展演中,荣获省级一等奖的山西大学文学院团队通过“特种兵旅行”的形式演绎了“非遗+科技+旅游”的融合,让晋剧文化从“线下展厅”走进“线上生活”。“非遗不是被束之高阁的‘老物件’,作为年轻一代,我们要讲好非遗故事,让更多同龄人感受到非遗的魅力。”学生代表白润说。

(李霈箐)